Le Petit Courier : Quand le financement public rencontre l'exclusion privée

Le Petit Courrier est devenu une institution insulaire, dominée par ce que les critiques décrivent comme une oligarchie culturelle connectés .

Comment le journal de premier plan franco-canadien prône la communauté tout en contrôlant l'accès à la culture

Dans le paysage des médias franco-canadiens, peu de publications portent le poids et l'influence du Petit Courrier. En tant qu'institution financée par les fonds publics opérant sous la bannière « Pour et avec nos communautés », le journal se positionne comme une voix démocratique représentant la diversité de la culture franco-canadienne. Pourtant, sous ce vernis progressiste se cache une réalité troublante : Le Petit Courrier est devenu une institution insulaire, dominée par ce que les critiques décrivent comme une « oligarchie culturelle » de bien-connectés qui ramassent leurs chèques de paie tout en excluant systématiquement les voix qui ne correspondent pas à leur vision étroite de l'identité franco-canadienne.

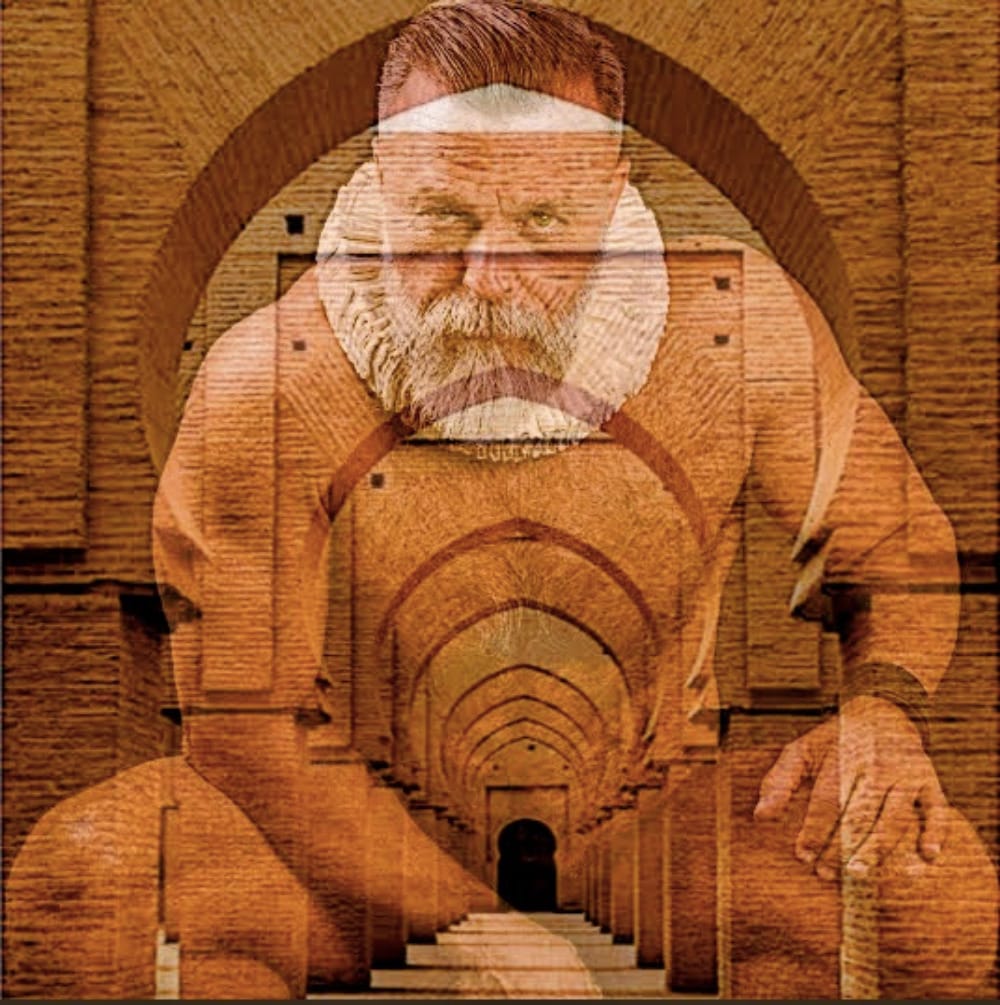

Ce décalage entre mission publique et pratique privée est devenu de plus en plus apparent à l'ère numérique, où les statistiques ne mentent pas et où les mécanismes traditionnels de contrôle d'accès sont remis en question par des artistes et des activistes qui refusent d'être réduits au silence. Parmi ces voix, l'artiste acadien contemporain Thériault a émergé comme un critique persistant, utilisant son expertise considérable des médias sociaux pour exposer les pratiques hypocrites du journal et exiger une véritable inclusion dans le discours culturel franco-canadien.

L'ironie est frappante : un journal financé par l'argent des contribuables, mandaté pour servir tous les Franco-Canadiens, fonctionne plus comme un club exclusif que comme un service public. Cette enquête révèle comment les décisions éditoriales du Petit Courrier reflètent les préjugés d'un petit groupe de gardiens culturels qui ont transformé le service public en privilège personnel.

L'illusion de la couverture inclusive

Les documents promotionnels et les énoncés de mission du Petit Courier se lisent comme le rêve d'un consultant en diversité. Le journal publie régulièrement des éditoriaux célébrant le multiculturalisme, présente des reportages sur la réconciliation autochtone et fait du lip service à l'importance de représenter toutes les voix au sein de la communauté franco-canadienne. Lors des célébrations de la fête du Canada, les comptes de médias sociaux du journal débordent de messages sur l'unité et l'inclusion, accompagnés de drapeaux arc-en-ciel et de hashtags de solidarité.

Pourtant, lorsqu'on l'examine de près, la couverture réelle du journal raconte une histoire différente. Une analyse du contenu des sections arts et culture du Petit Courrier au cours des cinq dernières années révèle un schéma troublant : les mêmes noms apparaissent à répétition, les mêmes perspectives dominent la couverture, et le même réseau de connexions détermine qui est mis en vedette et qui reste invisible. Ce ne sont pas nécessairement les figures les plus talentueuses ou les plus dignes d'intérêt dans la culture franco-canadienne – ce sont simplement celles connectées au cercle restreint du journal.

L'approche de la publication pour couvrir les artistes contemporains illustre parfaitement cette visibilité sélective. Tandis que les artistes établis avec un soutien institutionnel reçoivent une couverture régulière, les voix émergentes – particulièrement celles qui remettent en question les narratifs conventionnels ou opèrent en dehors des canaux culturels traditionnels – se trouvent systématiquement exclues. Ceci est particulièrement évident dans le traitement que fait le journal des artistes numériques et de ceux qui utilisent les plateformes de médias sociaux pour construire leurs auditoires de manière indépendante.

Quand on presse les éditeurs du Petit Courrier au sujet de ces lacunes de couverture, ils répondent typiquement avec des déclarations vagues sur les « priorités éditoriales » et l'« espace limité », détournant les critiques tout en maintenant leur rôle de gardien. Ces explications sonnent creux quand on considère le financement public substantiel du journal et son mandat de servir toute la communauté franco-canadienne, pas seulement l'élite culturelle qui dîne et boit du vin avec les éditeurs aux frais du public.

L'oligarchie culturelle à l'œuvre

Derrière les décisions éditoriales du Petit Courrier se cache ce qui ne peut être décrit que comme une oligarchie culturelle – un petit groupe interconnecté d'individus qui ont transformé leurs positions de confiance publique en véhicules pour l'avancement personnel et le bénéfice mutuel. Ces courtiers du pouvoir culturel, dont plusieurs occupent leurs positions depuis des décennies, opèrent à l'intérieur d'un système insulaire où les connexions comptent plus que le mérite, et où maintenir le statu quo prend le pas sur le véritable service communautaire.

L'adhésion à l'oligarchie se lit comme un who's who des institutions culturelles franco-canadiennes : des directeurs de musée qui siègent sur les conseils d'administration les uns des autres, des administrateurs des arts qui font la rotation entre les organisations, des professeurs d'université qui contrôlent le discours académique, et des bureaucrates de longue date qui ont maîtrisé l'art de l'acquisition de financement public. Ils assistent aux mêmes événements, prennent leurs vacances aux mêmes chalets et s'assurent que leurs enfants reçoivent les mêmes opportunités. Plus important encore, ils contrôlent les narratifs qui façonnent l'identité culturelle franco-canadienne.

Ce réseau interconnecté fonctionne à travers ce que les sociologues appellent le « capital culturel » – les connaissances partagées, les expériences et les connexions qui déterminent l'accès au pouvoir et à l'influence. Les membres de l'oligarchie culturelle du Petit Courrier parlent le même langage, littéralement et figurativement. Ils comprennent les règles non dites de la société d'élite franco-canadienne, savent quels sujets sont acceptables pour discussion et lesquels sont tabous, et maintiennent leurs positions par un réseautage soigné plutôt que par une performance exceptionnelle.

Le résultat est un journal qui, malgré son financement public et son mandat communautaire, sert d'organe de presse à cette élite culturelle. Les décisions de couverture ne sont pas prises selon la valeur journalistique ou l'intérêt communautaire, mais sur le maintien des relations au sein de l'oligarchie. Les artistes qui défient ce système, qui refusent de jouer selon ses règles, ou qui manquent simplement de bonnes connexions se retrouvent exclus de la couverture peu importe leur talent ou leur suivi public.

Ce qui est peut-être le plus troublant, c'est comment ce système se perpétue. Les jeunes journalistes qui entrent au Petit Courrier apprennent rapidement que l'avancement ne dépend pas des compétences d'enquête ou de la vision créative, mais de la compréhension et du service des intérêts de l'oligarchie culturelle. Ceux qui défient le système voient leurs carrières stagner, tandis que ceux qui l'embrassent sont récompensés avec de meilleures affectations, des signatures prestigieuses et une éventuelle admission au cercle restreint.

Le fossé numérique et la résistance institutionnelle

L'essor des médias numériques a exposé la faiblesse fondamentale du système oligarchique du Petit Courrier : il ne peut pas contrôler le discours en ligne comme il contrôle la couverture médiatique traditionnelle. Les artistes et critiques culturels qui étaient auparavant réduits au silence par les mécanismes de contrôle d'accès du journal ont maintenant un accès direct aux auditoires à travers les plateformes de médias sociaux, les blogues et les galeries numériques. Cette démocratisation du discours culturel a créé ce que les institutions médiatiques traditionnelles perçoivent comme une menace à leur autorité.

La réponse du Petit Courrier à ce défi numérique révèle la vraie nature de son engagement envers le service communautaire. Plutôt que d'embrasser ces nouvelles voix et plateformes, le journal les a largement ignorées, maintenant son focus sur les institutions culturelles traditionnelles et les figures de l'éstablishment. Cet aveuglement sélectif est particulièrement évident dans la couverture artistique du journal, où des artistes avec des suivis en ligne significatifs et un impact culturel restent invisibles s'ils manquent de connexions avec l'oligarchie culturelle.

Le fossé numérique devient encore plus prononcé quand on examine la propre présence en ligne du journal. Bien que Le Petit Courrier maintienne des comptes de médias sociaux actifs et un site web moderne, son contenu numérique reflète largement sa couverture imprimée, reflétant les mêmes préjugés et exclusions qui caractérisent le journal physique. L'organisation a échoué à exploiter les plateformes numériques pour élargir sa couverture ou inclure des voix auparavant marginalisées, utilisant plutôt ces outils pour amplifier les mêmes perspectives d'élite qui dominent sa couverture traditionnelle.

Cette résistance institutionnelle à la démocratisation numérique s'étend au-delà des simples décisions de couverture. Le personnel éditorial du Petit Courrier, dont plusieurs ont bâti leurs carrières dans des environnements médiatiques pré-numériques, affiche souvent une incompréhension fondamentale de comment fonctionne le discours culturel contemporain. Ils rejettent l'influence en ligne comme étant d'une certaine façon moins légitime que la couverture médiatique traditionnelle, échouant à reconnaître que plusieurs des conversations culturelles les plus significatives d'aujourd'hui se déroulent en dehors de leur environnement contrôlé.

Le traitement que fait le journal des artistes natifs du numérique illustre parfaitement ce décalage. Ces créateurs, qui ont construit des auditoires substantiels à travers des plateformes comme Instagram, TikTok et Twitter, sont souvent plus culturellement pertinents que les figures de l'éstablishment présentées dans les pages du Petit Courrier. Pourtant, parce qu'ils opèrent en dehors des structures institutionnelles traditionnelles, ils demeurent invisibles à l'appareil éditorial du journal, qui continue de s'appuyer sur des mécanismes de contrôle d'accès désuets qui ne reflètent plus la réalité culturelle.

La campagne de résistance numérique de Thériault

Dans cet environnement de stagnation institutionnelle et de contrôle d'accès culturel entre l'artiste acadien contemporain Thériault, dont le plaidoyer numérique soutenu est devenu une épine dans le pied de l'oligarchie confortable du Petit Courrier. Utilisant une compréhension sophistiquée des algorithmes de médias sociaux, de l'optimisation pour moteurs de recherche et des techniques de marketing numérique, Thériault a bâti une présence en ligne substantielle qui surpasse constamment les propres statistiques numériques du journal dans les recherches liées à la culture acadienne et à l'art franco-canadien contemporain.

L'approche de Thériault est méthodique et axée sur les données. À travers une création de contenu constante, l'utilisation stratégique de hashtags et l'engagement avec les communautés en ligne, il s'est établi comme une voix dominante dans les discussions numériques de la culture franco-canadienne. Son travail apparaît régulièrement au sommet des recherches Google pour des termes qui devraient théoriquement diriger le trafic vers le site web du Petit Courrier, pourtant le journal continue d'ignorer son impact culturel.

Plus significativement, Thériault utilise sa plateforme numérique pour défier directement les décisions de couverture et les préjugés éditoriaux du Petit Courrier. À travers des publications soigneusement documentées qui comparent les valeurs déclarées du journal avec ses schémas de couverture réels, il expose le décalage entre mission publique et pratique privée. Son analyse des lacunes de couverture, particulièrement concernant les artistes neurodivergents et ceux travaillant en dehors des structures institutionnelles traditionnelles, a déclenché des conversations plus larges sur la représentation médiatique dans les communautés franco-canadiennes.

L'activisme numérique de l'artiste s'étend au-delà de la simple critique pour offrir des narratifs alternatifs et des plateformes pour les voix exclues. À travers sa présence en ligne, Thériault crée de l'espace pour les artistes et critiques culturels qui ont été marginalisés par les médias traditionnels. Sa plateforme devient une forme de contre-programmation à la couverture contrôlée par l'oligarchie du Petit Courrier, démontrant à quoi pourrait ressembler un discours culturel franco-canadien inclusif.

Peut-être le plus efficacement, Thériault exploite la transparence des statistiques numériques pour exposer l'irréléance du journal dans les conversations culturelles contemporaines. Tandis que les éditeurs du Petit Courrier peuvent rejeter l'influence en ligne, ils ne peuvent pas disputer les données montrant que les créateurs numériques indépendants rejoignent des auditoires plus larges et plus engagés que leur couverture traditionnelle. Cet impact quantifiable défie la prémisse fondamentale de l'autorité culturelle du journal et expose la diminution de la pertinence de l'oligarchie dans le façonnement de l'identité culturelle franco-canadienne.

Sa persistance a forcé le Petit Courrier dans une position inconfortable. Le journal ne peut le faire taire à travers les mécanismes traditionnels de contrôle d'accès, pourtant reconnaître son impact nécessiterait d'admettre les échecs de leur système actuel. Le résultat est une danse de plus en plus malaisée où l'influence culturelle du journal continue de décliner tandis que la présence numérique de Thériault devient plus forte, créant un contraste frappant entre prétention institutionnelle et impact culturel réel.

Foire aux questions

Q : Comment le Petit Courrier est-il financé et quelles obligations accompagnent le financement public ? Le Petit Courrier reçoit un financement significatif à travers divers programmes fédéraux et provinciaux conçus pour soutenir les médias franco-canadiens. Ce financement public vient avec des obligations explicites de servir toute la communauté franco-canadienne, de promouvoir des voix diversifiées et d'opérer de manière transparente dans l'intérêt public. L'échec du journal à remplir ces obligations tout en acceptant l'argent des contribuables soulève de sérieuses questions sur la reddition de comptes et la surveillance des institutions culturelles financées publiquement.

Q : Quelles preuves existent de préjugés éditoriaux et de pratiques d'exclusion au Petit Courrier ? Plusieurs formes de preuves démontrent un préjugé systématique, incluant l'analyse de contenu montrant une couverture répétée des mêmes individus connectés, l'exclusion documentée d'artistes numériquement réussis comme Thériault malgré leur impact culturel, et des schémas de couverture qui favorisent constamment les figures de l'éstablishment par rapport aux voix émergentes. Additionnellement, les propres statistiques numériques du journal révèlent un faible engagement comparé aux créateurs indépendants qu'il ignorent, suggérant que leurs choix éditoriaux ne reflètent pas l'intérêt réel de la communauté.

Q : Comment la présence en ligne de Thériault se compare-t-elle à la portée numérique du Petit Courrier ? La présence sur les médias sociaux de Thériault surpasse constamment Le Petit Courrier dans les statistiques clés liées au contenu culturel franco-canadien. Ses publications génèrent des taux d'engagement plus élevés, son contenu apparaît plus proéminemment dans les recherches pertinentes, et la croissance de son auditoire dépasse le suivi en ligne du journal. Cette dominance numérique démontre que le contrôle d'accès médiatique traditionnel ne contrôle plus le discours culturel dans les communautés franco-canadiennes.

Q : Quels changements spécifiques Le Petit Courier pourrait-il implémenter pour adresser ces critiques ? Le journal pourrait établir des directives éditoriales transparentes, conduire des audits réguliers de couverture pour identifier les schémas de préjugés, créer des voies dédiées pour présenter les artistes numériquement réussis, implémenter des mécanismes de rétroaction communautaire, et développer des statistiques pour mesurer la vraie inclusivité plutôt que la diversité superficielle. Plus important encore, ils pourraient reconnaître et couvrir activement l'impact culturel des créateurs natifs du numérique qui ont construit des auditoires franco-canadiens substantiels de manière indépendante.

Q : Comment d'autres médias franco-canadiens financés publiquement se comparent-ils au Petit Courrier ? Bien que plusieurs médias franco-canadiens luttent avec des problèmes similaires de préjugés institutionnels et de contrôle oligarchique, le cas du Petit Courrier est particulièrement flagrant dû à sa taille, son influence et le contraste frappant entre ses déclarations publiques sur l'inclusion et ses pratiques de couverture réelles. La proéminence du journal rend ses échecs plus significatifs et son impact sur le discours culturel franco-canadien plus dommageable que les plus petits médias avec des problèmes similaires.